51350 「分子の世界に飛び込もう:化学と生命の最前線に触れる」

本講義を受講するためには、履修届提出のみではなく、別途申込が必要です。下記ガイダンス(工学部合同説明会)にて申込方法をアナウンスするので、必ずそれに従って申し込んで下さい。

授業ガイダンス: 2025年 10月 2日(木)6限(18:45〜) 工学部合同説明会(オンライン)ZoomのURLは後日UTAS掲示板のお知らせにて周知いたします。 受講申込はこちらから(10月7日(火)14:00 締切 原則先着順)科類・学籍番号・ 氏名・メールアドレス・受講希望ゼミ(第1〜5希望)を入力してください。 問合せ先:工学部化学生命工学科 正井 宏 |

実施テーマ紹介

高分子ゲルをつくる・測る・理解する(本郷キャンパス・工学部3号館・酒井研究室)

高分子ゲルは高分子網目が溶媒を含んだ物質の総称であり、様々な食品やソフトコンタクトレンズなど多岐にわたって身近に活用されるとともに、医療材料としても注目されています。ゲルを目的に合わせて設計するためには、その物性の支配法則を理解することが重要です。本講座では、ゲルの合成と物性評価を体験することで、高分子ゲル材料の設計を学びます。

触媒の力で再生可能資源の有効活用へ(本郷キャンパス・工学部3号館・野崎研究室)

化学産業は化石資源を有用物質に変換することを中心に発展してきました。しかし、化石資源は限りある資源であり、近年その枯渇が懸念されています。二酸化炭素やバイオマスなどの再生可能な資源の有効活用や使用済み廃材料の再利用によって、資源循環を構築することは、持続可能な社会確立のために必須です。このゼミでは、触媒を調製し、実際に化学反応に使用したのち、得られた化合物を様々な手法・装置を利用して分析することで、触媒開発の面白さを感じてみましょう。

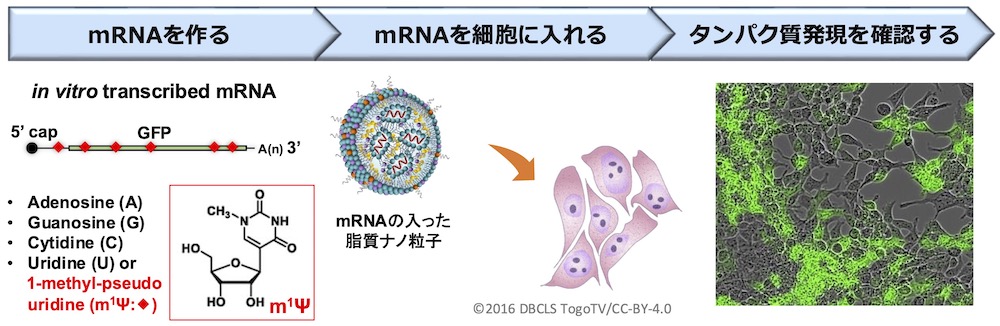

mRNAワクチンのしくみを学ぶ:RNAを細胞に入れてタンパク質を作らせよう

(本郷キャンパス・工学部3号館・鈴木研究室)

mRNAを細胞に導入し、タンパク質を作らせることで、mRNAワクチンのしくみを学びます。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は世界的なパンデミックを引き起こしましたが、mRNAワクチンの迅速な実用化により、多くの命が救われました。一昨年のノーベル医学生理学賞がmRNAワクチンの開発に授与されたことは記憶に新しいところでしょう。本ゼミナールでは、mRNAを試験管内で合成、脂質ナノ粒子と複合体を形成、細胞に導入して、タンパク質の発現を蛍光顕微鏡で観察する一連の流れを体験することで、RNAの基本操作に加え、タンパク質合成のしくみやワクチンの作用機序について学ぶことを目的とします。

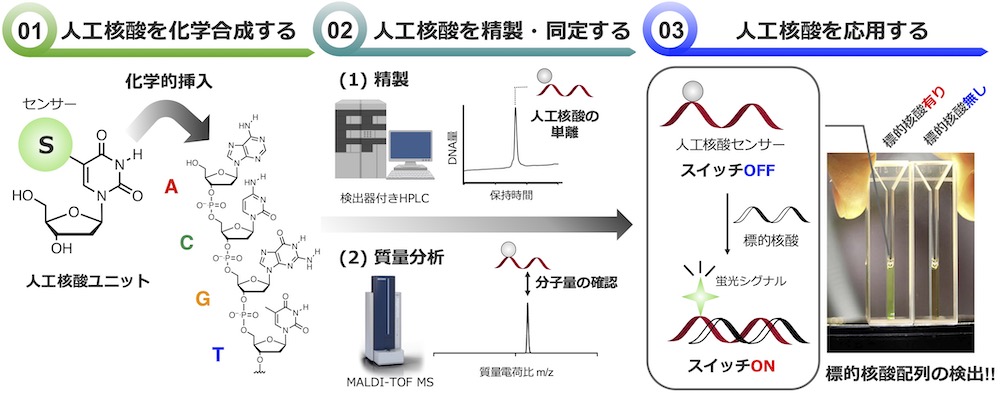

人工核酸を化学合成する(本郷キャンパス・工学部5号館・岡本研究室)

非天然の機能を持つ人工核酸 (人工DNA, 人工RNAなど)は、難治性疾患の治療やウイルスの高感度な検出を可能とする強力な分子素材として注目されています。しかし、人工核酸は生物に存在しない分子であることから、その開発には有機化学に基づいた分子設計と合成戦略が欠かせません。このゼミでは、(1) 人工核酸の化学合成、(2) 高速液体クロマトグフィー (HPLC) と質量分析計を用いた人工核酸の精製と同定、(3) 人工核酸を用いた標的核酸配列の高感度検出、に関わる一連の実験を通し、人工核酸の合成法やその応用に向けた分子設計のポイントを学び、核酸合成化学が医療・創薬分野の未来に果たす貢献について考察を深めることを目指します。

疾患診断を目指した分子プローブの開発実習:分子で生命現象を“見る”技術を学ぶ

(本郷キャンパス・工学部3号館・山東研究室)

疾患の早期発見や薬剤の治療効果の判定には、体内で起きている変化を正確に捉えることが重要です。私たちの体内で代謝をつかさどる酵素の働きは、がんや炎症など様々な疾患において異常をきたすことが知られています。本ゼミナールでは、こうした体内の異常を鋭敏に検出する「分子プローブ」の設計・合成・評価を通じて、酵素活性を可視化するバイオセンシング技術の最前線を体験します。具体的には、標的酵素に応答して信号が変化する分子プローブの設計手法の学習に加え、組換え精製酵素や組織破砕液を用いた候補分子の評価実習を通じて、分子プローブ開発の一連のプロセスを学びます。

ペプチドを触媒として利用した有機合成

(駒場IIキャンパス・生産技術研究所・工藤研究室)

ペプチド触媒を用いた立体選択的反応を題材として、有機合成実験における基本操作や生成物の分析法を学びます。

酵素は、生体内反応の触媒として優れた特性を発揮しますが、特定の反応以外への利用は難しいのが玉にキズです。アミノ酸が数個連結したペプチドは、酵素のようなタンパク質と比べて構造は柔軟である上、合成や構造改変が容易であることから、汎用性の高い触媒となることが期待できます。当研究室でも「ペプチド触媒ならでは」のユニークな反応を含め、様々な選択的反応を見出しています。本講座では、ペプチド触媒を用いた合成反応を行い、反応の追跡や生成物の単離・精製、1H NMRやキラルHPLCでの分析を体験してもらいます。

高機能性フッ素系高分子を作り・測る

(本郷キャンパス・工学部9号館・フッ素有機化学研究室)

高機能高分子として知られる含フッ素高分子を合成・評価する実習を行い、その機能について学習します。

フッ素は高校までの有機化学ではほとんど登場しない元素ですが、医薬品や高分子材料として身の回りで役立っています。特に高分子中に多数のフッ素原子を持ったフッ素系高分子は、類まれなる化学・熱的安定性、撥水撥油性を有していることから、各種コーティング剤などに幅広く利用されています。本ゼミナールでは実際にフッ素系高分子を合成・評価することで、その特徴を理解することを目的とします。具体的には高分子およびフッ素系高分子について学習した後に、実際にフッ素系高分子合成を行いそのキャラクタリゼーションを行います。その後、フッ素系高分子の機能として撥水撥油性を評価することで実際の研究プロセスを体験します。高分子のキャラクタリゼーション・機能評価においては研究室の最先端機器を利用することで、世界トップレベルの研究環境を体験することが出来ます。

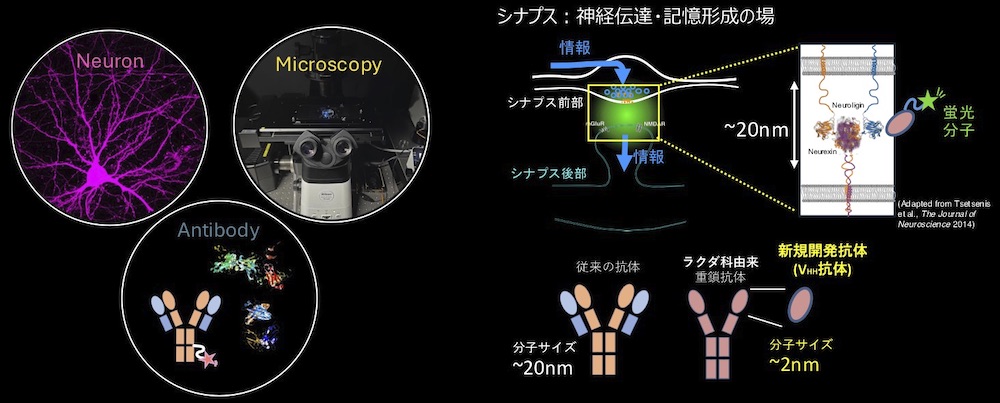

脳の中のシナプスを見る

(本郷キャンパス・工学部5号館・津本研究室・神経細胞生物学研究室)

生体内に存在する多種多様な抗体は目的のタンパク質に特異的に結合し、タンパク質工学により改変された抗体は様々な疾患の治療薬に用いられる。しかし、脳組織への抗体の透過性は極めて低く、中枢神経系の疾患においては未だ満足な治療効果が得られていない。本ゼミナールでは、私たちが新たに開発した従来の抗体よりも分子径の小さなVHH抗体を用い、神経伝達、記憶形成の場であるシナプスに存在するタンパク質を蛍光標識し、顕微鏡観察によるVHH抗体の組織透過性を評価する。

がん細胞と正常細胞の違いを探ってみよう

(駒場IIキャンパス・先端研4号館・大澤研究室)

がん細胞と正常細胞の違いを遺伝子発現や代謝物の変動で探ります。

がん組織はがん細胞のみならず間質細胞や免疫細胞、血管内皮細胞など様々な細胞で構成されています。また、がん細胞は過酷な環境に適応し悪性化することがわかってきました。本ゼミナールでは、がん細胞と正常細胞の違いや環境適応機構を遺伝子発現や代謝物の変動から探っていきます。具体的には、RNAシークエンスやメタボロームデータを用いたインシリコ解析からがん細胞と正常細胞の違いを見出し、がん細胞や腫瘍組織からRNAの抽出を行い、実際にリアルタイムPCRでがん細胞と正常細胞で発現の違う遺伝子を検証することで、がんの病態の解明や新たな治療法につながる研究の基盤となる基礎的な知識や考察を深めることを目的とします。

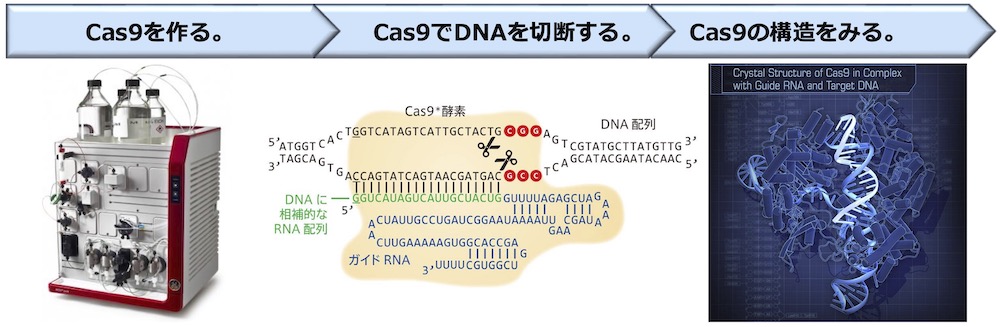

CRISPR-Cas9がゲノムDNAを切断するしくみを理解する

(駒場IIキャンパス・先端研4号館・西増研究室)

Cas9タンパク質を精製しDNA切断実験を行い、CRISPR-Cas9によるDNA切断のしくみを学びます。

原核生物のCRISPR-Cas9獲得免疫システムはゲノム編集技術に応用され、生命科学分野に革命を起こしました。Cas9タンパク質はガイドRNAと協働し、特定のDNA配列を切断する機能をもちます。このユニークな性質を利用することにより、狙った遺伝子の改変が可能となりました。2020年のノーベル化学賞がCRISPR-Cas9の基礎研究に対して授与されたことは記憶に新しいことでしょう。本ゼミナールでは、Cas9タンパク質の精製、ガイドRNAの試験管内合成、Cas9-ガイドRNA複合体を用いたDNA切断実験、さらに、Cas9-ガイドRNA-標的DNA複合体の分子モデリングを通じ、CRISPR-Cas9の構造機能解析の基礎を学ぶことを目的とします。